- Cos’è la crisi identitaria in adolescenza

- Qual è la differenza tra identità in formazione e crisi identitaria

- Quali sono i campanelli d’allarme della crisi identitaria

- Le cause della crisi identitaria in adolescenza

- Il ruolo della famiglia nella costruzione dell’identità di un adolescente

- Le strategie che possono adottare i genitori di un adolescente

- Quando rivolgersi a uno psicologo per adolescenti

- Domande frequenti sulla crisi identitaria in adolescenza

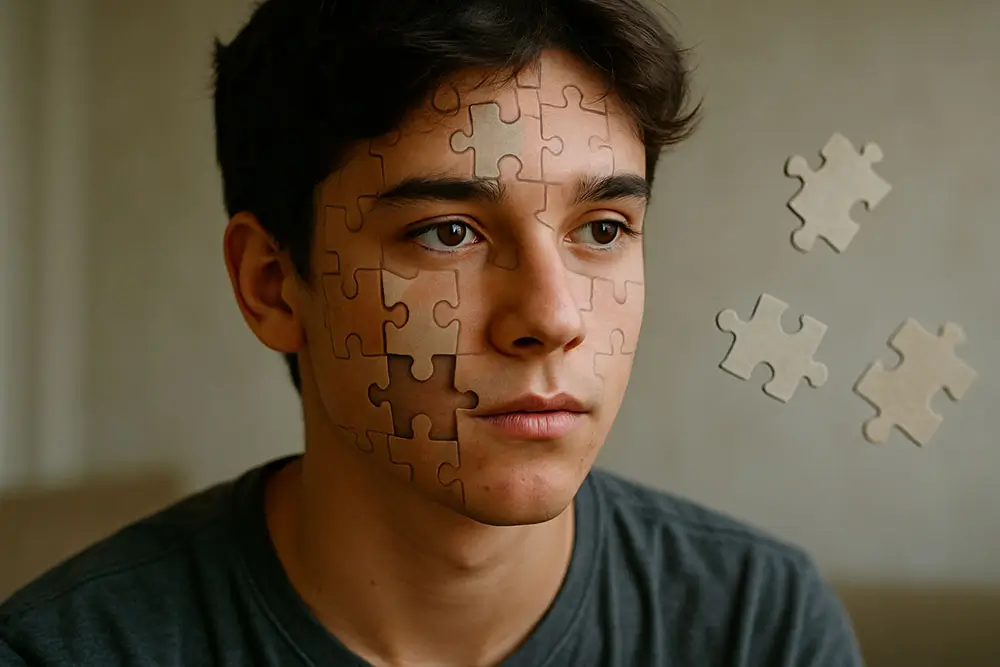

- Comprendere le radici della confusione interiore aiuta a ritrovare equilibrio.

L'adolescenza è una fase di profondi cambiamenti fisici, emotivi e sociali, che possono portare anche a crisi identitarie quando un adolescente improvvisamente diventa chiuso, irritabile o sembra aver smarrito sé stesso.

Molti genitori condividono le stesse preoccupazioni: domande come «Chi sono?» o «Cosa voglio diventare?» fanno parte del percorso naturale e necessario per la costruzione dell’identità.

A volte, però, la crisi identitaria in adolescenza può trasformarsi in un’esperienza più faticosa: alcuni segnali diventano più persistenti e indicano che l’adolescente sta vivendo un disagio che merita attenzione. Riconoscere la differenza tra cambiamenti “normali” e campanelli d’allarme è il primo passo per offrire un sostegno efficace.

La dottoressa Pace esplora i campanelli d'allarme della crisi adolescenziale, le cause biologiche, psicologiche e sociali, e come genitori e scuola possono offrire un supporto efficace.

Cos’è la crisi identitaria in adolescenza

La crisi identitaria è quel momento della crescita in cui un ragazzo o una ragazza inizia a chiedersi chi è davvero e chi vuole diventare. È una fase naturale, tipica dell’identità in adolescenza, in cui si sperimenta: si cambia look, si prova un nuovo sport, si scelgono amicizie diverse o ci si avvicina a nuovi interessi.

Domande come “Chi sono davvero?”, “Che strada voglio intraprendere?” o “Che ruolo ho nel gruppo?” sono segnali di un percorso di esplorazione sano e necessario.

È importante ricordare che non sempre la crisi identitaria porta con sé un disagio: spesso rappresenta un passaggio fondamentale per costruire un senso di sé più autentico.

Diventa motivo di preoccupazione solo quando si traduce in sofferenza persistente, isolamento prolungato o comportamenti che limitano la vita quotidiana, come il rifiuto di frequentare la scuola o la perdita di interesse in tutto ciò che prima appassionava.

In altre parole, non è la presenza della crisi a dover spaventare, ma la sua intensità e durata.

Perché l’adolescenza è una fase così delicata?

L’adolescenza è spesso descritta come un ponte fragile: da un lato il ragazzo non è più un bambino, dall’altro non è ancora un adulto. In questo passaggio, avviene una vera e propria “rivoluzione” che tocca corpo, emozioni e relazioni. È per questo che l’adolescenza è una fase delicata, in cui i cambiamenti possono sembrare improvvisi e difficili da comprendere anche per i genitori.

- Cambiamenti fisici e ormonali

La pubertà porta trasformazioni rapide: il corpo si sviluppa, l’aspetto cambia e gli sbalzi ormonali incidono sull’umore. Guardarsi allo specchio e non riconoscersi più può generare insicurezza o vergogna, influenzando l’autostima. - Trasformazioni emotive

Le emozioni diventano più intense e instabili. Un momento l’adolescente appare entusiasta, quello dopo è irritabile o triste. Questo non significa necessariamente un problema: fa parte della ricerca di equilibrio in un mondo interiore che si arricchisce di nuove sfumature. - Cambiamenti relazionali

Le amicizie assumono un ruolo centrale, mentre il rapporto con i genitori cambia. Cresce il bisogno di autonomia, ma allo stesso tempo rimane il bisogno di sentirsi accolti e compresi. Questo può portare a conflitti, spesso legati al desiderio di libertà contrapposto alle regole familiari.

Questi aspetti rendono naturale la comparsa di conflitti interiori e di oscillazioni identitarie. Non sono segnali di “sbaglio”, ma tappe di un percorso in cui il ragazzo o la ragazza cerca di definire chi è e chi vuole diventare.

Hai bisogno di un supporto immediato per capire come aiutare tuo figlio adoloscente?

Trova uno psicoterapeuta esperto in età evolutiva nella tua zona e prenota un colloquio psicologico gratuito.

Qual è la differenza tra identità in formazione e crisi identitaria

Durante l’adolescenza, sperimentare è del tutto normale: cambiare hobby, provare un nuovo sport, modificare il proprio look o frequentare amicizie diverse fa parte della ricerca di sé. È il modo con cui un ragazzo o una ragazza mette alla prova la propria identità in adolescenza, esplorando possibilità e costruendo passo dopo passo un’immagine di sé più definita.

Questa sperimentazione sana non deve spaventare i genitori: è un passaggio fisiologico, quasi un “allenamento” per capire cosa piace, cosa fa sentire a proprio agio e cosa invece non appartiene davvero.

Diverso, invece, è il caso in cui compaiono segnali più marcati che indicano una crisi adolescenziale:

- un ritiro sociale persistente, con la tendenza a chiudersi in camera e a evitare amici o attività,

- un calo del rendimento scolastico che non si limita a qualche insufficienza occasionale, ma diventa costante,

- una perdita di interesse per attività che prima entusiasmavano, come sport, musica o uscite con i coetanei.

In queste situazioni non parliamo più di semplice sperimentazione, ma di una crisi identitaria che può limitare la quotidianità e che merita attenzione da parte dei genitori e, se necessario, di un professionista.

Come dire… cambiare stile musicale o compagnia è parte della crescita; smettere di coltivare qualsiasi passione o isolarsi completamente per mesi è invece un campanello d’allarme.

Quali sono i campanelli d’allarme della crisi identitaria

Non tutti i cambiamenti che osserviamo negli adolescenti indicano necessariamente un problema. Anzi, la maggior parte delle trasformazioni fa parte del processo fisiologico di crescita. Tuttavia, ci sono alcuni segnali che, se intensi e persistenti, meritano di essere osservati con maggiore attenzione.

Immaginiamo alcune situazioni comuni:

- È normale che un ragazzo ogni tanto si chiuda in camera per avere privacy, ma se questo isolamento diventa quotidiano e prolungato, rischia di trasformarsi in una distanza che impedisce relazioni sane.

- Tutti gli adolescenti possono avere giornate “no” e momenti di irritabilità, ma quando il cattivo umore si mantiene costante, senza apparente motivo, può indicare un disagio più profondo.

- Anche il rendimento scolastico può oscillare: un brutto voto capita a tutti. Ma se il calo diventa generale e duraturo, accompagnato da perdita di motivazione, allora è un campanello d’allarme da non sottovalutare.

- Infine, è normale cambiare interessi, ma smettere improvvisamente di coltivare qualsiasi passione, senza sostituirla con altre attività, può essere segno che qualcosa dentro sta pesando troppo.

Questi segnali di crisi adolescenziale non significano automaticamente che ci sia un problema grave, ma invitano a porsi domande e a prestare attenzione. Spesso sono i modi con cui un adolescente comunica, anche senza parole, che sta attraversando una difficoltà e che ha bisogno di essere ascoltato.

In sintesi, la differenza la fanno la durata e l’intensità: un conflitto o un cambiamento momentaneo appartengono al percorso normale dell’identità in adolescenza, mentre la persistenza e l’impatto sulla vita quotidiana ci indicano che è il momento di offrire maggiore supporto.

Quali segnali emotivi e comportamentali bisogna osservare

Nell’adolescenza è comune assistere a sbalzi d’umore, momenti di conflitto e giornate storte. Fa parte del percorso di crescita e spesso si risolve spontaneamente. Tuttavia, ci sono situazioni che, quando diventano frequenti e durature, meritano maggiore attenzione da parte dei genitori.

Un esempio è quello dei cambi repentini di umore: passare dal ridere al piangere nell’arco di pochi minuti non è insolito, ma se queste oscillazioni diventano costanti e non sembrano legate a motivi precisi, possono essere il segnale che qualcosa sta pesando dentro. Allo stesso modo, l’aggressività o l’irritabilità fanno parte della ricerca di autonomia e del desiderio di differenziarsi dagli adulti; ma quando diventano l’unico modo di relazionarsi, rischiano di nascondere un malessere più profondo che non trova altre forme di espressione.

Anche la tristezza persistente è un segnale importante. Un adolescente può sentirsi giù di morale dopo una delusione scolastica o sentimentale, ed è naturale che capiti. Ma se quel senso di vuoto e di demotivazione continua a durare nel tempo, accompagnandosi magari alla perdita di interesse per tutto ciò che prima appassionava, allora vale la pena fermarsi e ascoltare di più.

Infine, ci sono comportamenti che non vanno mai minimizzati, come i gesti di autolesionismo o le frasi autodenigratorie del tipo “non servo a niente”. Anche se possono sembrare un modo per attirare l’attenzione, in realtà rappresentano spesso una richiesta implicita di aiuto, un linguaggio non verbale con cui l’adolescente comunica un dolore che non riesce a esprimere diversamente.

Questi segnali emotivi dell’adolescenza non devono generare paura immediata, ma attenzione sì. L’obiettivo non è correre a pensare al peggio, bensì accorgersi che forse il ragazzo o la ragazza sta chiedendo silenziosamente di essere ascoltato, compreso e sostenuto.

Quando preoccuparsi dell’isolamento, ritiro sociale e calo del rendimento

Chiudersi in camera per un pomeriggio o avere bisogno di momenti di solitudine è un comportamento normale durante l’adolescenza. In questa fase i ragazzi cercano spazi propri, lontani dagli adulti, per riflettere su di sé, ascoltare musica o semplicemente staccare dalla quotidianità. Questo tipo di isolamento in adolescenza non deve spaventare: è parte della ricerca di autonomia.

La situazione cambia, però, quando l’isolamento diventa persistente. Se un adolescente tende a passare la maggior parte del tempo da solo, rifiutando costantemente le occasioni di socialità con amici e familiari, il rischio è che questo comportamento sia collegato a una difficoltà più profonda.

Spesso a questo ritiro si associano altri segnali, come il calo del rendimento scolastico. Un conto è prendere un brutto voto ogni tanto, un altro è vedere un ragazzo perdere motivazione in tutte le materie, smettere di impegnarsi o non trovare più stimoli nel percorso scolastico. A ciò può aggiungersi anche una progressiva perdita di interesse nelle relazioni, con un allontanamento sia dagli amici che dalle attività che prima rappresentavano un punto di riferimento.

In questi casi, la crisi identitaria non è più soltanto una fase di crescita, ma rischia di diventare un vero ostacolo al benessere quotidiano. È come se l’adolescente, smarrito e confuso, non riuscisse più a trovare un senso nelle esperienze che fino a poco tempo fa lo facevano sentire vivo e parte di un gruppo.

Riconoscere la differenza tra un bisogno temporaneo di solitudine e un isolamento persistente permette ai genitori di intervenire per tempo, offrendo ascolto e sostegno senza giudicare anche con un aiuto piscologico per tutta la famiglia.

Differenze tra crisi fisiologica e crisi patologica

Non tutte le crisi in adolescenza hanno lo stesso significato. Alcune sono fisiologiche, altre invece assumono caratteristiche più preoccupanti e diventano patologiche.

La crisi fisiologica in adolescenza è temporanea: si manifesta in momenti specifici della crescita e rappresenta un passaggio necessario per la costruzione dell’identità. Ad esempio, un ragazzo può decidere di cambiare stile musicale, vestirsi in modo diverso o frequentare nuovi amici per qualche tempo. Sono sperimentazioni sane, che aiutano l’adolescente a capire meglio chi è e cosa lo rappresenta.

Diversa è la crisi patologica, che non si limita a brevi fasi di ricerca, ma diventa persistente e invalidante. Qui il disagio non è più un passaggio transitorio, bensì una condizione che limita la vita quotidiana. Un esempio può essere un adolescente che, per mesi, smette di coltivare ogni passione, si isola completamente e perde interesse per le relazioni o per la scuola. In questo caso non si tratta più di semplice esplorazione, ma di un segnale che il malessere si è radicato.

La distinzione, quindi, non è solo nella natura della crisi, ma soprattutto nella sua durata e nel suo impatto: ciò che è breve e sperimentale appartiene al normale percorso evolutivo; ciò che persiste e ostacola la vita di tutti i giorni merita attenzione e supporto.

Le cause della crisi identitaria in adolescenza

Quando un ragazzo o una ragazza attraversa una crisi identitaria, è importante ricordare che non c’è mai una sola causa. Si tratta piuttosto di un intreccio di fattori biologici, psicologici e sociali, che si combinano tra loro e rendono questa fase particolarmente complessa.

Sul piano biologico, i cambiamenti corporei e ormonali tipici della pubertà hanno un impatto diretto sull’immagine di sé. Guardarsi allo specchio e non riconoscere più il proprio corpo può generare smarrimento o insicurezza, soprattutto in un’età in cui il bisogno di accettazione è molto forte.

Dal punto di vista psicologico, l’adolescente vive un momento di ricerca intensa: desidera autonomia ma, allo stesso tempo, teme di perdere il sostegno dei genitori. Questo dualismo può creare conflitti interiori, oscillazioni emotive e difficoltà nel definire con chiarezza chi si è e cosa si vuole diventare.

Infine, i fattori sociali giocano un ruolo fondamentale. Le amicizie diventano un punto di riferimento centrale e il confronto con i pari può rafforzare l’autostima oppure metterla in crisi. Anche la scuola rappresenta un contesto significativo: i successi aiutano a sentirsi capaci, mentre le difficoltà possono minare la fiducia in sé stessi. Allo stesso modo, la famiglia rimane la base di sicurezza da cui partire, ma può diventare anche il luogo dei primi conflitti, specialmente quando il bisogno di libertà si scontra con regole e limiti.

In sintesi, le cause della crisi identitaria in adolescenza non vanno cercate in un unico fattore, ma nel modo in cui corpo, mente e ambiente si intrecciano. È questa complessità a rendere l’adolescenza una fase tanto delicata, ma anche ricca di possibilità di crescita.

Che ruolo hanno i cambiamenti fisici e ormonali?

La pubertà rappresenta una vera e propria rivoluzione per il corpo dell’adolescente. Nel giro di pochi anni, a volte di pochi mesi, si verificano trasformazioni rapide che possono sorprendere, confondere e persino spaventare. Altezza, peso, tratti del viso, voce e forme del corpo cambiano, spesso senza che il ragazzo o la ragazza si senta pronto ad accoglierli.

Questi cambiamenti ormonali in adolescenza non hanno solo effetti visibili sul corpo, ma incidono profondamente anche sulla percezione di sé. Guardarsi allo specchio e non riconoscere più l’immagine riflessa può generare un senso di estraneità: ciò che prima era familiare diventa improvvisamente diverso. Da qui possono nascere dubbi, insicurezze e un confronto costante con i coetanei.

L’autostima, in questa fase, è particolarmente vulnerabile. Un commento ricevuto a scuola, una battuta sugli aspetti fisici o il paragone con gli standard di bellezza diffusi dai social possono pesare molto più di quanto accadrebbe in altre età. Non si tratta solo di estetica: l’immagine corporea diventa un tassello fondamentale della costruzione dell’identità. Sentirsi “a posto” con il proprio corpo, o al contrario percepirsi inadeguati, influenza il modo in cui l’adolescente si muove nel mondo e nelle relazioni.

Per questo i cambiamenti fisici e ormonali non sono mai soltanto trasformazioni biologiche: rappresentano anche un terreno emotivo delicato, in cui si intrecciano sicurezza, vulnerabilità e bisogno di approvazione.

Quanto incidono il gruppo dei pari e la scuola?

Durante l’adolescenza, gli amici diventano il vero punto di riferimento. È nel ruolo del gruppo dei pari che il ragazzo o la ragazza sperimenta appartenenza, confronto e riconoscimento. Un commento positivo da parte di un coetaneo può rafforzare la fiducia in sé, mentre l’esclusione o le critiche possono mettere profondamente in crisi l’identità. Non è raro che il desiderio di essere accettati porti ad adottare stili, linguaggi o comportamenti simili a quelli del gruppo, anche quando non rispecchiano pienamente la propria personalità. È un passaggio naturale, ma a volte può generare smarrimento o frustrazione.

Anche la scuola ha un peso rilevante nella costruzione di sé. I successi scolastici possono accrescere il senso di valore personale, far sentire capaci e competenti. Al contrario, le difficoltà – un calo dei voti, la sensazione di non riuscire a stare al passo o un rapporto difficile con gli insegnanti – possono minare la percezione di sé, alimentando dubbi e insicurezze. Per molti adolescenti, infatti, i risultati scolastici non sono solo numeri, ma diventano una sorta di specchio attraverso cui misurano le proprie capacità e il proprio valore.

Per questo il confronto con i coetanei e le esperienze scolastiche non sono semplici tappe della quotidianità, ma veri e propri tasselli che contribuiscono alla costruzione dell’identità. Possono diventare risorse preziose o, al contrario, fattori che amplificano la crisi identitaria.

Il ruolo della famiglia nella costruzione dell’identità di un adolescente

La famiglia è il primo contesto in cui un ragazzo o una ragazza impara chi è. È la base di sicurezza da cui partire per esplorare il mondo, ma allo stesso tempo diventa anche il luogo dei primi conflitti. Non è una contraddizione: è proprio in questo equilibrio che si gioca gran parte del percorso di crescita.

Da un lato, gli adolescenti hanno ancora bisogno di sentire la presenza rassicurante dei genitori: sapere che ci sono, che li sostengono e che rimangono un punto fermo, anche quando li contraddicono o li mettono alla prova. Dall’altro lato, cresce il desiderio di autonomia, di sperimentare scelte indipendenti, di prendere decisioni senza l’approvazione costante degli adulti. È in questa tensione tra vicinanza e distacco che spesso nascono i litigi e le incomprensioni.

Un genitore che impone regole troppo rigide rischia di soffocare la spinta all’indipendenza; al contrario, un’assenza totale di confini può lasciare il ragazzo disorientato, privo di quella struttura interna che lo aiuta a sentirsi al sicuro. Per questo, nel ruolo della famiglia nell’identità adolescenziale, diventa fondamentale trovare un equilibrio: offrire libertà di esplorazione, ma mantenendo una presenza solida e coerente, pronta ad accogliere quando le difficoltà diventano troppo pesanti da affrontare da soli.

In altre parole la famiglia non è chiamata a eliminare i conflitti, ma a trasformarli in occasioni di dialogo e di crescita.

Come supportare un adolescente in crisi

Quando un figlio attraversa un momento di difficoltà, il primo istinto dei genitori è spesso quello di controllare, monitorare ogni gesto e cercare risposte immediate. Ma il vero supporto non coincide con il controllo: significa esserci senza invadere, offrendo presenza e ascolto, lasciando allo stesso tempo lo spazio necessario per crescere.

Un genitore che supporta non è quello che sorveglia ogni scelta, ma quello che rimane una presenza costante, pronta ad accogliere domande, paure e sfoghi senza giudicare. A volte basta sedersi accanto, senza riempire il silenzio di parole, per trasmettere il messaggio: “Puoi contare su di me, anche se non so esattamente cosa stai vivendo”.

Ci sono anche azioni concrete che possono fare la differenza. A casa, il supporto può tradursi in piccoli gesti quotidiani: un dialogo aperto senza interrompere, l’interesse sincero per ciò che il figlio ama, o il riconoscere i suoi sforzi, anche quando i risultati non sono perfetti. A scuola, invece, insegnanti e adulti di riferimento possono diventare osservatori privilegiati, capaci di cogliere cambiamenti di comportamento, cali di rendimento o segnali di isolamento, e trasformarsi così in alleati preziosi per la famiglia.

Sostenere un adolescente in crisi significa anche valorizzare la possibilità del cambiamento: ricordare a sé stessi, come adulti, che questa fase non è definitiva e che ogni ragazzo ha dentro di sé le risorse per ritrovare equilibrio, purché si senta accompagnato e non giudicato.

In sintesi, aiutare un figlio in crisi non significa dargli tutte le risposte, ma offrirgli le condizioni per poterle cercare in autonomia, sapendo che dietro di lui ci sono adulti pronti a sostenerlo nei momenti di incertezza.

Le strategie che possono adottare i genitori di un adolescente

Quando un figlio vive un momento di crisi, i genitori si trovano spesso divisi tra il desiderio di aiutare e la paura di invadere troppo. È proprio in questo equilibrio che si gioca gran parte del sostegno.

Un primo passo fondamentale è l’ascolto attivo: significa dare spazio alle parole dell’adolescente senza interrompere, senza giudicare e senza cercare subito soluzioni. A volte un ragazzo non ha bisogno di ricevere consigli immediati, ma solo di sentirsi accolto, come se l’adulto fosse capace di dire: “Ti sto ascoltando davvero, quello che provi ha importanza per me”.

Accanto all’ascolto, la comunicazione empatica diventa uno strumento prezioso. Frasi come “Capisco che ti senti confuso” o “È normale provare rabbia in questa situazione” non banalizzano l’esperienza del ragazzo, ma la validano, dandogli dignità. Questo non significa essere sempre d’accordo, ma trasmettere che le sue emozioni hanno un valore e non sono “sbagliate”.

Infine, il clima familiare dovrebbe favorire la fiducia reciproca. Questo vuol dire mostrare disponibilità e accoglienza, anche nei momenti di conflitto. Un adolescente che sente di potersi confidare senza paura di essere punito o ridicolizzato, sarà più propenso ad aprirsi e a condividere ciò che prova davvero.

In sintesi, i genitori nella crisi adolescenziale non devono avere tutte le risposte, ma possono offrire ciò che spesso è più prezioso: uno spazio sicuro fatto di ascolto, empatia e fiducia, in cui il figlio possa sentirsi libero di esplorare sé stesso senza timore di essere rifiutato.

La scuola come punto di riferimento

La scuola non è soltanto il luogo dell’apprendimento, ma anche uno spazio in cui l’adolescente trascorre gran parte del suo tempo, costruendo relazioni e confrontandosi con nuove sfide. Per questo motivo gli insegnanti sono osservatori privilegiati: hanno la possibilità di notare cambiamenti che in famiglia, talvolta, possono passare inosservati.

Un calo improvviso nel rendimento, la tendenza a isolarsi dai compagni, oppure atteggiamenti insoliti in classe sono segnali che, se colti per tempo, permettono di intervenire prima che il disagio diventi più profondo. L’insegnante non sostituisce il genitore, ma può diventare un alleato prezioso nel percorso di crescita, offrendo non solo competenze didattiche ma anche un ascolto attento e uno sguardo esterno.

Fondamentale, in questo senso, è la collaborazione tra scuola e famiglia. Quando genitori e docenti riescono a dialogare apertamente, condividendo osservazioni e strategie, il ragazzo si sente circondato da una rete di adulti coerenti e affidabili. Questo crea un ambiente più sicuro, in cui l’adolescente può riconoscere che le sue difficoltà non sono invisibili, ma accolte e sostenute da chi ha a cuore il suo benessere.

In altre parole, il supporto della scuola agli adolescenti non si limita ai voti e alle lezioni, ma si estende alla possibilità di essere un punto di riferimento stabile, capace di intercettare i segnali di crisi e di trasformarli in occasioni di dialogo e aiuto.

Quando rivolgersi a uno psicologo per adolescenti

Può capitare che i segnali di disagio non siano passeggeri, ma persistenti e invalidanti. In questi casi non si tratta più di oscillazioni normali della crescita, ma di difficoltà che rischiano di limitare la quotidianità: isolamento prolungato, calo marcato del rendimento scolastico, tristezza che non passa o comportamenti autodenigratori che diventano abituali.

Di fronte a queste situazioni, chiedere l’aiuto di uno specialista non significa ammettere di aver fallito come genitori. Al contrario, rivolgersi a uno psicologo per adolescenti è un vero e proprio atto di cura: un modo per offrire a un figlio uno spazio protetto in cui potersi esprimere liberamente, senza il timore di giudizi.

Lo psicologo non sostituisce il ruolo della famiglia, ma lo affianca. Aiuta l’adolescente a dare un senso alle proprie emozioni, a riconoscerle e a gestirle, favorendo così un percorso di maggiore equilibrio interiore. Allo stesso tempo, accompagna i genitori a comprendere meglio cosa sta accadendo, fornendo strumenti per sostenere il proprio figlio con maggiore serenità.

Cercare aiuto in una crisi adolescenziale non è un segno di debolezza, ma un passo importante per non lasciare soli i ragazzi nel momento in cui hanno più bisogno di sentirsi compresi e sostenuti.

Domande frequenti sulla crisi identitaria in adolescenza

Qual è la differenza tra una normale crisi adolescenziale e un disturbo più serio?

Una crisi fisiologica è temporanea e legata alla crescita. Se però isolamento, tristezza o calo del rendimento diventano persistenti, può trattarsi di un disturbo che richiede aiuto professionale.

Quali sono i principali campanelli d'allarme di una crisi identitaria patologica?

Isolamento prolungato, perdita di interessi, calo scolastico costante, tristezza persistente e frasi autodenigratorie sono segnali da non sottovalutare.

Come posso distinguere se mio figlio sta solo sperimentando o è in seria difficoltà?

Sperimentare nuovi look o amicizie è normale. Se invece smette di coltivare ogni passione o si chiude per mesi, è segno di un disagio più profondo.

Quanto durano normalmente le crisi identitarie fisiologiche?

Possono durare settimane o alcuni mesi e tendono a risolversi spontaneamente. Se persistono oltre e compromettono la vita quotidiana, è bene intervenire.

Cosa devo fare se mio figlio adolescente si isola sempre in camera?

È utile offrirgli ascolto senza giudicare, proporre momenti di condivisione e, se l’isolamento è costante, valutare il supporto di uno psicologo.

Come posso parlare con mio figlio della sua crisi senza invadere i suoi spazi?

Usa ascolto attivo ed empatia, poni domande aperte e lascia che sia lui a scegliere quando raccontarsi.

Cosa posso fare se noto un calo improvviso del rendimento scolastico di mio figlio?

Meglio non ridurre tutto ai voti: cerca di capire cosa c’è dietro, confrontati con gli insegnanti e, se serve, offrigli sostegno psicologico.

Quando l'isolamento sociale diventa preoccupante?

Quando è quotidiano, dura mesi e porta a rifiutare amici, sport o attività amate.

In cosa consiste la terapia per un adolescente in crisi identitaria?

Lo psicologo aiuta il ragazzo a dare senso alle emozioni, a gestirle e a ritrovare equilibrio, coinvolgendo anche la famiglia nel percorso.

Come posso affrontare il rifiuto di mio figlio di farsi aiutare?

Non forzarlo: mostra disponibilità, mantieni il dialogo aperto e, se necessario, chiedi una consulenza iniziale tu come genitore.