- Cosa significa rubare senza bisogno? È sempre cleptomania?

- Quali sono le cause psicologiche della cleptomania?

- Qual è il legame con ansia, stress e altri disturbi?

- Quali sono i sintomi della cleptomania e come si manifesta?

- Come capire se si tratta di cleptomania? (autovalutazione guidata)

- Chi è più a rischio di sviluppare cleptomania?

- Come affrontare la cleptomania: terapie e percorsi possibili

- Quando è il momento giusto per chiedere aiuto?

- Come aiutare un familiare, partner o studente che ruba senza motivo?

- Domande frequenti sulla cleptomania (FAQ)

- La cleptomania non nasce dal bisogno, ma da radici psicologiche profonde.

La cleptomania è un disturbo del controllo degli impulsi caratterizzato dall'incapacità di resistere all'impulso di rubare oggetti, spesso senza valore o necessità, seguita da un senso di sollievo o gratificazione.

Ti faccio subito una domanda: ti è mai capitato di prendere qualcosa che non ti serviva, per poi restare con l’oggetto in mano a chiederti perché l'avessi fatto?

Se ti è successo, sappi che non sei solo. Rubare senza bisogno può nascondere dinamiche psicologiche profonde e non sempre rappresenta un atto consapevole o volontario.

Non si tratta di una mancanza di volontà nel reprimere questo istinto, ma di un disturbo, di una condizione psicologica specifica chiamata cleptomania, che merita attenzione, comprensione e, soprattutto, il giusto supporto professionale.

La cleptomania non si risolve da sola.

Se hai provato a smettere senza successo, affidati allo psicoterapeuta più vicino a te e scopri le terapie più adatte ad aiutarti

Cosa significa rubare senza bisogno? È sempre cleptomania?

È ovvio che non tutti i furti siano riferibili alla cleptomania. È, infatti, fondamentale distinguere tra chi ruba per impulso e chi lo fa con intenzione, perché questa differenza ci fa comprendere se ci troviamo di fronte a un comportamento volontario o a un disturbo psicologico.

Che cos'è la cleptomania e in cosa si differenzia dal furto comune?

La cleptomania è definita dal DSM-5 (Manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali) come un disturbo del controllo degli impulsi caratterizzato da episodi ricorrenti di furto di oggetti che non sono necessari per l’uso personale o per il loro valore commerciale.

Chi soffre di cleptomania non ruba per un guadagno economico o per il desiderio di possedere qualcosa senza averlo pagato. Il ladro comune pianifica il furto avendo uno scopo preciso, mentre la persona con cleptomania agisce per un impulso e, spesso, ruba oggetti di scarso valore. È come se fosse il gesto di impossessarsi di qualcosa, più che l’oggetto in sé, ciò che conta davvero.

Quali sono le cause psicologiche della cleptomania?

Dietro la cleptomania ci sono motivazioni psicologiche complesse. Il furto, infatti, può rappresentare una risposta inconscia a un vuoto interiore, a emozioni difficili da gestire, o a una bassa autostima. Anche l’ansia è quasi sempre coinvolta in queste dinamiche.

Perché si ruba anche se non si ha bisogno dell’oggetto?

Chi soffre di cleptomania spesso non riesce a spiegarsi perché lo fa. Come accennato prima, l’atto del rubare non riguarda l’oggetto in sé, ma l’impulso, l’emozione o la tensione interiore che cerca una via di sfogo. È come se in quel momento il gesto diventasse l’unico modo per ottenere sollievo da una pressione emotiva che si percepisce come insopportabile.

Secondo Castellani (2018), la cleptomania può funzionare come un meccanismo di regolazione emotiva, perché offre un sollievo temporaneo da stati di tensione, di ansia o di vuoto esistenziale. Il furto diventa così una strategia - disfunzionale - per gestire emozioni intense.

Qual è il legame con ansia, stress e altri disturbi?

La cleptomania è spesso collegata ad altri disturbi psicologici come ansia, disturbi dell'umore, disturbo ossessivo-compulsivo o disturbi del comportamento. In molti casi, può essere una manifestazione secondaria di altre difficoltà psicologiche non risolte. La persona può utilizzare il gesto del furto per regolare tensioni emotive intense, proprio come chi ha un disturbo d’ansia potrebbe sviluppare rituali compulsivi per sentirsi più sicuro.

Quali sono i sintomi della cleptomania e come si manifesta?

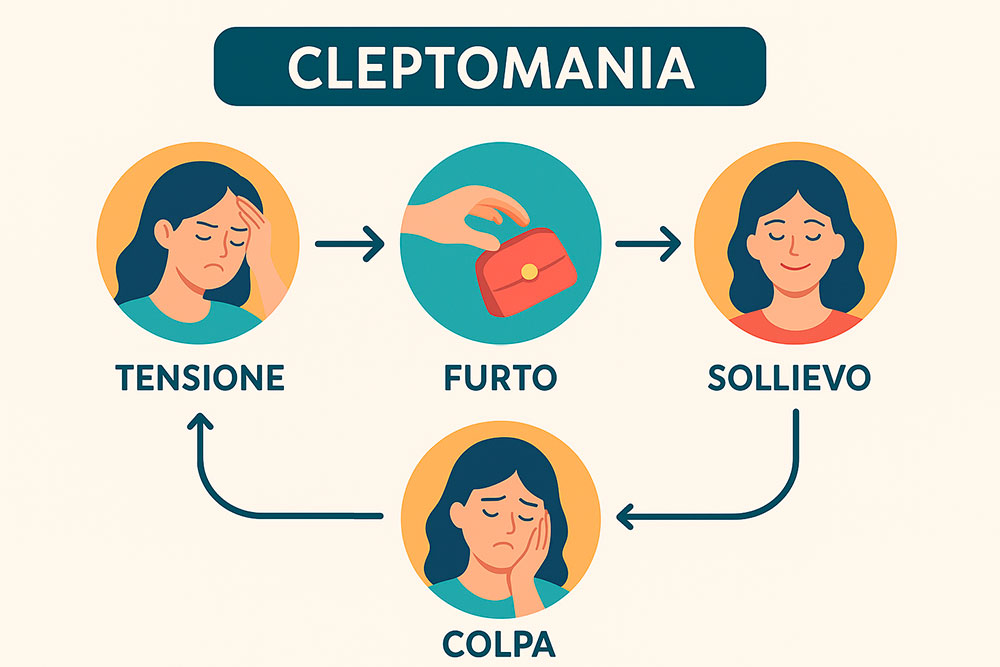

I sintomi principali includono l’impulso improvviso e irresistibile di rubare, seguito da un piacere o sollievo temporaneo durante l’atto e, infine, da un forte senso di colpa.

L'impulso a rubare, la colpa e il senso di vuoto

Il ciclo tipico della cleptomania segue questo schema: tensione crescente → furto impulsivo → sollievo momentaneo → senso di colpa e vergogna. Chi soffre di questo disagio prova spesso una profonda confusione, poichè non riesce a comprendere razionalmente il proprio comportamento. È abbastanza comune sentire frasi come: "Non so perché l’ho fatto", "Non avevo bisogno di quell'oggetto", "Mi sono sentito sollevato per un attimo, poi ho provato vergogna".

Quando il comportamento diventa ripetitivo o compulsivo

La ripetitività è un segnale importante da non sottovalutare. Quando il comportamento è reiterato, nonostante i buoni propositi di smettere, ci troviamo di fronte a quello che Moderato (2020) definisce un "ciclo comportamentale disfunzionale": la persona sa che sta sbagliando, vuole smettere, ma sente che non riesce a farcela da sola e che non può controllare l’impulso.

Come capire se si tratta di cleptomania? (autovalutazione guidata)

Rifletti su queste domande per capire meglio la tua situazione:

Rubi oggetti che non ti servono o che potresti facilmente comprare? Senti un impulso improvviso che non riesci a controllare? Provi vergogna e senso di colpa dopo il gesto? Hai provato a smettere senza riuscirci? Il comportamento si ripete nonostante i tuoi buoni propositi?

Se la risposta è sì alla maggior parte di queste domande, è importante comprendere che si tratta di una condizione psicologica involontaria e che è importante parlarne con uno psicologo specializzato.

Chi è più a rischio di sviluppare cleptomania?

Fattori emotivi, familiari ed esperienze traumatiche

Si può dire che gli adolescenti e le persone con bassa autostima o vissuti traumatici sono più esposti al rischio. Anche l’ambiente familiare può giocare un ruolo importante: un’educazione molto rigida, la mancanza di supporto emotivo o esperienze di trascuratezza possono aumentare la possibilità sviluppare questo tipo di disagio. Inoltre, fattori genetici e psicologici possono coesistere: chi ha una storia familiare di disturbi dell’umore o del controllo degli impulsi potrebbe avere una predisposizione maggiore.

Come affrontare la cleptomania: terapie e percorsi possibili

Quali approcci psicoterapeutici sono più indicati?

La psicoterapia è il trattamento di riferimento per la cleptomania. Gli approcci più efficaci includono:

- Terapia Cognitivo Comportamentale (CBT): aiuta a identificare i pensieri e i trigger che precedono l'impulso;

- EMDR: particolarmente utile quando ci sono traumi non elaborati alla base del disturbo;

- Terapia psicodinamica: esplora i significati inconsci del comportamento.

Quando può essere utile anche il supporto farmacologico?

In alcuni casi, può essere utile l’uso di farmaci, come gli SSRI (categoria antidepressivi, che aumentano la disponibilità di serotonina), sempre sotto supervisione medica specialistica. Occorre sottolineare che la terapia farmacologica non sostituisce la psicoterapia, ma la integra efficacemente, in particolar modo quando si presentano anche sintomi di depressione o ansia.

Quando è il momento giusto per chiedere aiuto?

Segnali da non ignorare e come iniziare un percorso psicologico

I campanelli d’allarme che indicano la necessità di supporto professionale sono:

- Comportamento ripetitivo che non riesci a controllare

- Senso di colpa persistente

- Compromissione della vita sociale, familiare o lavorativa

- Tentativi falliti di smettere da solo

Per fare il primo passo, puoi rivolgerti al tuo medico di base o al consultorio più vicino a te, per avere qualche informazione in più e per uscire dal silenzio di una condizione che si tace per paura del giudizio. Oppure, se già conosci qualche psicologo, puoi affidarti al suo consiglio su quale percorso sia meglio intraprendere. Ricorda sempre che chiedere aiuto non è mai un segno di debolezza, ma una scelta coraggiosa per il proprio benessere e per quello delle persone che ci stanno accanto.

Come aiutare un familiare, partner o studente che ruba senza motivo?

Come gestire il dialogo con empatia e senza giudizio

Se pensi che una persona a te cara stia vivendo questo tipo di difficoltà, è importante affrontare il tema senza puntare il dito, con empatia. Puoi usare frasi come: "Ho notato che ultimamente sembri molto ansioso, ne vogliamo parlare insieme?" "Sento che stai attraversando un momento difficile, magari posso darti una mano. Ti va di dirmi che cosa succede?” L’ascolto empatico, la vicinanza autentica e l'assenza di giudizio sono fondamentali per aprire un dialogo costruttivo e per fare uscire dall’isolamento interiore le persone che si trovano ad affrontare questo problema.

Cosa fare in ambito familiare, scolastico o educativo

Se sei un insegnante, un educatore o un genitore, è fondamentale osservare i comportamenti senza stigmatizzarli e, soprattutto, senza punire! Occorre essere aperti all’ascolto, dimostrarsi pronti all’aiuto nell’immediato e indirizzare delicatamente verso un supporto professionale. In ambito scolastico, è molto importante collaborare con la famiglia per trovare le soluzioni più adeguate.

Domande frequenti sulla cleptomania (FAQ)

La cleptomania può comparire solo in età adulta?

No, la cleptomania può manifestarsi anche in adolescenza. Nei bambini piccoli episodi di “furto” sono spesso normali e non indicano un disturbo. Quando il comportamento diventa ripetitivo e fuori controllo, può evolvere in cleptomania e richiedere valutazione psicologica.

Cleptomania e dipendenze: esiste un legame?

Sì. La cleptomania rientra tra i disturbi del controllo degli impulsi e condivide meccanismi psicologici simili a dipendenze comportamentali. Il furto diventa un gesto compulsivo che regala sollievo momentaneo, ma rinforza un circolo vizioso difficile da interrompere senza supporto terapeutico.

La cleptomania può influenzare la vita lavorativa o scolastica?

Sì. Gli episodi ricorrenti possono compromettere relazioni, ambiente lavorativo o scolastico e generare conseguenze legali. La persona prova spesso ansia e vergogna, rischiando isolamento sociale. Intervenire precocemente con psicoterapia aiuta a ridurre i sintomi e prevenire impatti negativi sulla vita quotidiana.

Chi soffre di cleptomania può riconoscere i propri comportamenti?

Molti riconoscono il gesto come incontrollabile e provano senso di colpa dopo il furto. Tuttavia, la consapevolezza non è sempre sufficiente a fermare l’impulso. Questo paradosso alimenta il disagio e rende necessario un supporto psicologico specializzato per gestire la compulsione.

È possibile prevenire la cleptomania nei soggetti a rischio?

Non esiste una prevenzione certa, ma individuare precocemente fattori di rischio come ansia, traumi o difficoltà emotive può ridurre le probabilità. Il sostegno psicologico e un ambiente familiare accogliente aiutano a gestire gli impulsi e a prevenire lo sviluppo del disturbo.

La cleptomania può peggiorare senza trattamento?

Sì. Senza un intervento psicologico la cleptomania tende a cronicizzarsi, aumentando frequenza e gravità degli episodi. Col tempo peggiorano anche ansia, colpa e impatto sociale. Il supporto terapeutico è fondamentale per interrompere il ciclo e migliorare la qualità della vita.

Ci sono casi famosi o documentati di cleptomania?

Sì, la letteratura e i media hanno riportato casi noti di personaggi pubblici con comportamenti riconducibili alla cleptomania. Questi episodi mostrano che si tratta di un disturbo psicologico reale, non di una mancanza di volontà, e sottolineano l’importanza del trattamento professionale.

La sofferenza psicologica legata alla cleptomania merita attenzione, comprensione, sostegno e cure appropriate.

Vuoi rompere il ciclo di impulsi e sensi di colpa?

Se senti di avere bisogno di un chiarimento a riguardo, magari perché ti sei riconosciuto in questi comportamenti o perché sei vicino a una persona che pensi possa soffrire di questo disagio prenota una consulenza psicologica online e ritrova il controllo della tua vita.

Bibliografia

- Castellani, M. (2018). Disturbi del controllo degli impulsi: aspetti clinici e terapeutici. Franco Angeli, Milano.

- Moderato, P. (2020). Comportamento e apprendimento: dalle teorie cognitive alle applicazioni terapeutiche. Cortina Raffaello, Milano.